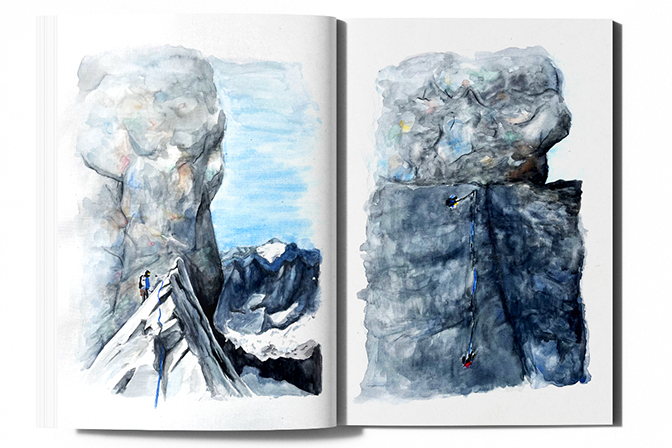

Une chose est sûre, les récits sont les principaux éléments qui construisent nos imaginaires, via les livres, les films, les BDs, la photographie, le théâtre ou les histoires qu’on se raconte en refuge par exemple.

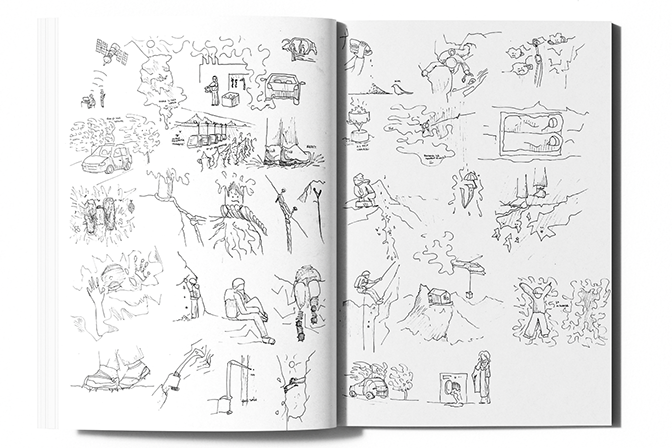

En tant que designeuse, je cherche à comprendre les récits existants niant jusqu’ici l’importance des écosystèmes naturels, pour tenter de reformuler ces narrations. L’objectif est de tenter de rétablir l’interdépendance entre les vivants humains et non-humains :

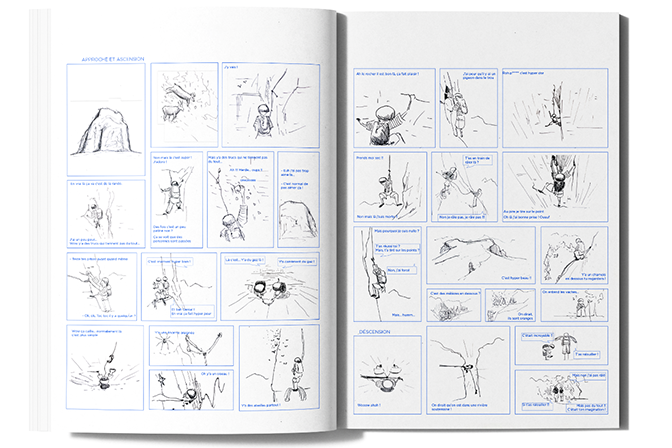

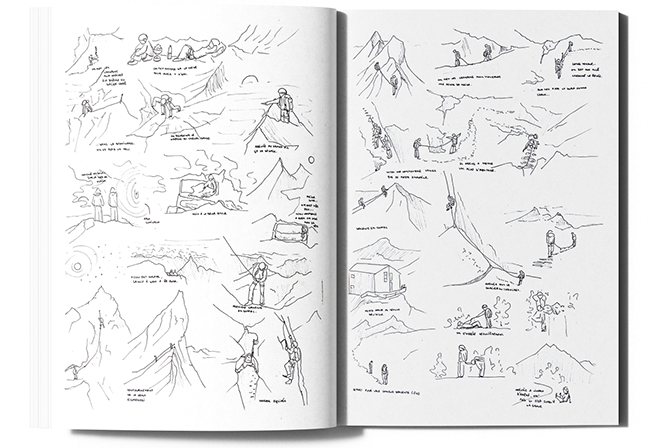

Les alpinistes sont les premier·es à pouvoir mettre des mots sur ce qui se vit là-haut, du moins, ce sont les seul·e·s que nous pouvons comprendre. Nous avons tous notre propre manière d’appréhender la montagne mais bon nombre de récits d’ascension passent sous silence la nature elle-même. Focalisation sur l’humain, évocation régulière de la difficulté technique, valorisation de l’exploit : l'anthropocentrisme de ces narrations occulte toutes intéractions, pourtant omniprésentes, entre l’alpiniste et le vivant.

Pour mesurer ces narrations, j’ai sélectionné six récits d’alpinisme, trois livres (Histoire d’une montagne d’Élisée Reclu, Premier de cordée de Frison-Roche, Ailefroide de Jean Marc Rochette) et trois films (Cordée de rêve de Gilles Chappaz, 14 x 8000 : Aux sommets de l'impossible de Torquil Jones, Kaizen de Basile Monnot et Samy Bouyssié), des récits parus à différentes périodes, de manière à analyser au plus juste ce qui influence la perception sociétale de ces écosystèmes. J’ai fait le choix de ne pas prendre un récit féminin puisque je pense qu’ils ont malheureusement une place plus discrète dans les imaginaires sociétaux. J’ai ensuite établi neuf critères d’analyse puis évalué leur intensité selon ma propre perception de chaque récit.

Sans grande surprise, ces narrations mettent en scène une figure héroïque, souvent masculine, capable de dominer des forces plus grandes que lui, occultant la place des écosystèmes.

Dans l’urgence climatique, la fragilité des équilibres écosystémiques et donc de la vie en général, ces manières d’appréhender la montagne ne peuvent plus exister. Les mots, les images et ce que l’on montre de la haute montagne ont une portée symbolique trop importante. Ils façonnent nos manières d’habiter, d'interagir et de percevoir le vivant. Il est grand temps de laisser la nature reprendre sa place et de la considérer telle qu’elle est : plus grande que nous.

Alors, comment parler de haute montagne ?